Burgkapelle

Die Reste des wohl ältesten Gotteshauses in unserer Pfarrgemeinde finden wir in den Ruinen der Burg.

Die Reste des wohl ältesten Gotteshauses in unserer Pfarrgemeinde finden wir in den Ruinen der Burg.

Die ehemalige Burgkapelle auf dem Bergschloss war Unserer Lieben Frau geweiht und wird in die Mitte des 11. Jahrhunderts datiert.

Die Kapelle liegt im Süden der umfangreichen Gesamtanlage. Es handelt sich um eine Torkapelle, im Erdgeschoss unter der nördlichen Hälfte liegt der kreuzgratgewölbte Zugang in die Kernburg, im Geschoss darüber der Sakralraum. Die Wände des quadratischen Kapellraumes wurden durch jeweils drei halbrunde gewölbte Nischen gegliedert, zwischen die Säulen gestellt waren, die Gurtbögen mit dazwischen gespannten Kreuzgewölben trugen.

Im Raum standen vier Säulen frei, so dass insgesamt 16 Säulen vorhanden waren. Noch um 1900 waren innen umfangreiche Reste des Wandputzes mit romanischer Malerei erhalten. Vor der mittigen Wandnische der Ostwand befand sich der Hochaltar, in den beiden seitlichen Nischen jeweils ein Seitenaltar. Auf dem Plan von 1682 erkennt man deutlich, dass die Ostseite über eine kleine halbkreisförmige Apsis verfügte, die über die Mauerflucht des Torbaues hinausragte und somit die Burgkapelle in der typischen Form eines Kapellenerkers auch von außen anzeigte.

Fenster sind auf dem Plan nur im Osten und in den beiden nördlichen Wandnischen der Westwand eingetragen, da sich die dritte westliche Wandnische zu einem rechteckigen Portal-Vorbau öffnete. Dieser sekundäre Vorbau war kreuzgrat-gewölbt, in den Ecken sind profilierte Kämpfer erhalten, der auf eine ähnlich reiche Gestaltung deutet wie im Kapellenraum.

Die Burgkapelle, die am 31. Januar 1634 von den Schweden zerstört wurde, zählt zu den ältesten und künstlerisch wertvollsten im deutschen Burgenbau, und man kann froh sein, dass sie die Zerstörung von 1133 überstand und wesentliche Reste bis heute erhalten blieben.

In der Kapelle hat auch der heilige Albertus Magnus gewirkt. In seiner Zeit als Bischof von Regensburg (1260 bis 1262) zog er sich auf die Burg Donaustauf zurück. Hier verfasste er auch berühmte Werke über die Natur. Inspiriert wurde er dabei sicher von der atemberaubenden Aussicht auf die zu Füßen der Burg liegende Donauebene und den Markt Donaustauf.

Maria-Schnee-Kapelle

Die frühere Maria Schnee Kapelle stand im engen Zusammenhang mit der Kirche St. Salvator. An den großen Wallfahrtstagen wurde neben der Kapelle zur Unterbringung der Wallfahrer ein Zelt aufgebaut in dem Andachten und Predigten gehalten wurden. Die Bezeichnung der Kapelle Maria Schnee weist daraufhin, dass sie ganz besonders der Marienverehrung galt.

Warum „Maria Schnee":

Auf dem Konzil von Ephesus im Jahre 431 wurde der Glaubenssatz von der Gottsmutterschaft Mariens verkündet. Dies veranlasste Papst Sixtus III (431 -440) die alte kleine Kirche Maria Schnee in Rom abzubrechen und an der gleichen Stelle eine viel größere und schönere Marienkirche zu setzen. Zum Gedächtnis an den Tag der Grundsteinlegung der Kirche, die heute zu der schönsten Marienkirche Roms mit dem Gnadenbild „Salus Populi Romani" verehrt wird als das Heil des römischen Volkes. Am 5. August 432 wurde das Fest „Maria Schnee" eingeführt und auch heute noch gefeiert.

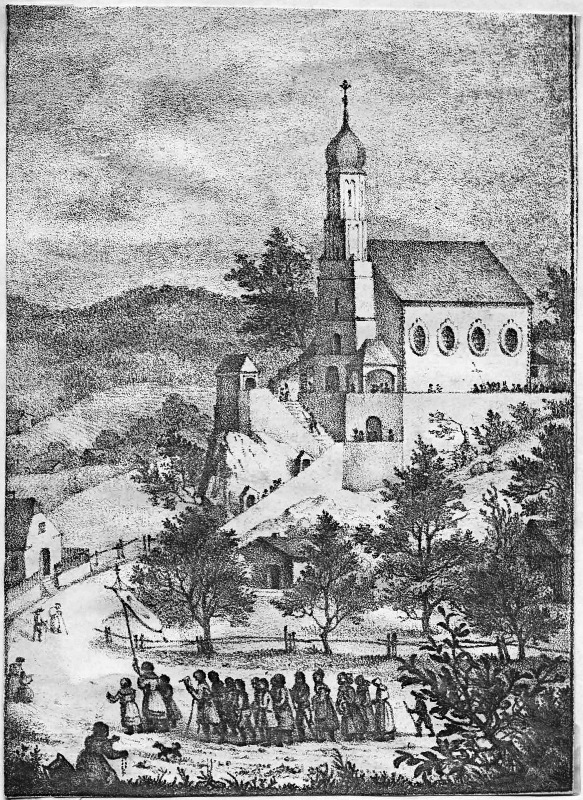

Wallfahrtskirche St. Salvator

Ein Ort, der zum Verweilen einlädt

Die Kirche St. Salvator ist ein kunsthistorisch äußerst wertvolles Kleinod mit sehenswerten Elementen aus verschiedenen Epochen.

Der Bau des Kirche geht auf einen Hostienraub im Jahr 1388 zurück. Nachdem im Zusammenhang mit der Wiederauffindung der Hostien und den damit verbundenen Gebeten von Heilungen berichtet wurde, strömten viele Pilger zum Ort, an dem die Hostien versteckt waren. Es entwickelte sich eine Wallfahrt, die den Bau eines Gotteshauses notwendig machte. Dass St. Salvator - wie viele andere Gotteshäuser - als Wallfahrtskirche an Bedeutung verloren hat, ist ein Umstand, der nicht so bleiben muss. Sowohl die kunstgeschichtliche Bedeutung als auch der theologisch zentrale Gehalt als Kirche der Eucharistie laden zu einem Neuanfang ein, der an eine große Geschichte anknüpfen kann. St. Salvator kann für die Menschen unserer Tage eine Möglichkeit sein, einen Zugang zur hl. Eucharistie zu finden als dem Sakrament, in dem uns der Herr seine ganze Liebe, ja sich selber schenkt.

Nach einem Restaurierungsbericht des Landesamts für Denkmalpflege über die erste St. Salvatorkirche von 1389 wird festgestellt, dass die Länge der ersten von Thomas Sittauer errichteten steinernen Kirche von der Westwand nach 0sten bis zum heutigen Standort der Kanzel etwa 8,76m betragen haben dürfte. Dass diese erste Kirche bereits vor 1400 erbaut wurde, beweisen uns die erst in den letzten Jahren gefundenen Fresken.

Das Wallfahrtsgeschehen entwickelte sich im 14. und 15.Jahrhundert zusehends. Aus der Bistumsbeschreibung von 1590 ist zu entnehmen: Die Wallfahrt St. Salvator in Donaustauf erlebte einen großen Zustrom - ein reich und vermöglich Gotteshaus - und dass als Opfer der Wallfahrer bis zu 1000 Gulden vorhanden waren. An manchen Tagen konnte die Kirche die Gläubigen nicht fassen und man hielt die Gottesdienste am Fuße der Kirche in einem Zelt.

Der Hostienfrevel wird in Überlieferungen von Aventin († 1534) und dem Münchner Hofbibliothekar Felix Andreas Öfele († 1780) beschrieben. Acht wertvollen Holztafelgemälde (1.4om x 2.oo m) mit Bildtext an den Langhauswänden zeigen sehr anschaulich das Geschehen von 1388. Der Künstler ist unbekannt. Die Bilder zeigen für den Heimat- und besonders für den Kostümforscher wertvolle Einzelheiten.

St. Salvator wird gern als Hochzeitskirche genutzt. Sollten sie nähere Informationen oder eine Führung wünschen, wenden Sie sich bitte an das Pfarrbüro. (Tel. 09403/961626)

Im Pfarrbüro, ebenso im örtlichen Reisebüro, können Sie auch den Führer " St. Salvator - Wallfahrtskirche zu Ehren der heiligen Eucharistie" für 5,00 € erwerben.

St. Salvator im 17. Jahrhundert

Nachdem die Kirche zu Beginn des 17. Jahrhunderts auf das heutige Ausmass erweitert wurde, litt sie mehrfach unter den Wirren des 30-jährigen Kriegs (Schwedenkrieg). 1633 berichtete Pfarrer Wolfgang Holdermüller, dass die Kirche St. Salvator von Schwedischen Truppen wiederholt aufgebrochen wurde. 1635 wurden Reparaturen an Fenstern und Türen vorgenommen. 1642 wurde sie unter dem schwedischen Feldherrn Panir der Zechschrein aufgebrochen und es wurden 253 Gulden daraus gestohlen. Über das genaue Ausmas der Beschädigungen liegen keine gesicherten Erkenntnisse vor. Trotz dieser Bedrängnisse hatte die Kirche Einnahmen aus der Wallfahrt. Es wird in dieser Zeit von laufenden Zuwendungen an die Pfarrkirche, die Kirche in Irlbach und einmal sogar an die Peterskirche in München berichtet. Die Salvatorkirche wurde in dieser Zeit immer von zwei weltlichen Kirchenpröbsten verwaltet. 1640 hat Bischof Albert von Törring die drei wiederhergestellten Altäre geweiht.

Die Statue von St. Salvator wurde zu Beginn des 17. Jahrhunderts geschaffen. Sie stand bis zur letzten Renovierung im Jahr 1974 in der Mitte der Kirche, genau am Fundort der geraubten Hostien.

Die Statue von St. Salvator wurde zu Beginn des 17. Jahrhunderts geschaffen. Sie stand bis zur letzten Renovierung im Jahr 1974 in der Mitte der Kirche, genau am Fundort der geraubten Hostien.

Die Salvatorkirche hatte während des Schwedenkrieges 1618-1648 nach den im Staatsarchiv in Amberg noch vorhandenen Kirchenrechnungen jährlich rd. 4000 Gulden Einnahmen.

1688 hatte die Kirche ein Vermögen von 5653 Gulden. Bis 1891 kann eine Hypothekenvergabe der Kirche St. Salvator an 51 Bürger von Donaustauf, Sulzbach und Demling nachgewiesen werden. Die Unterlagen dafür liegen heute noch vor.

Barockisierung im 18. Jahrhundert

Eine bauliche Veränderung erfuhr St. Salvator in den Jahren 1743 bis 1745, als der damalige Pfarrer und Dechant Friedrich Weinzierl (1721-1745) die Kirche auf eigene Kosten barockisieren ließ. Dabei entstanden auch die 13 Deckengemälde von Otto Gebhard, einem Schüler der Gebrüder Asam.

Weil aber die Entstehung der Wallfahrt bereits auf den großen Tafelgemälden dargestellt war, musste sich Gebhard nicht mit der Historie, sondern sich mit der Theologie der Salvatorkirche auseinandersetzen. Sein ganzer Freskenzyklus in dieser Hostienwallfahrtskirche sollte vom Sakrament der Eucharistie künden. So zeigen die drei großen Mittelbilder die Brotvermehrung als Vorbereitung auf die hl. Eucharistie, das letzte Abendmahl als Einsetzung dieses Sakraments und den Hauptmann von Kapharnaum, dessen Worte in die hl. Messe eingegangen sind als Vorbereitung auf den Empfang der hl. Kommunion: "Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort und meine Seele wird gesund."

Der größe Teil der Inneneinrichtung von St. Salvator stammt noch aus dieser Zeit.

Der Hochaltar - eine elegante Schöpfung des Barock bzw. Rokoko - entstand wie die Deckenfresken im Jahr 1745 durch den Bildhauer Anton Neu aus Prüfening.

Das Altarbild zeigt Christus mit den Jüngern in Emmaus. Den Tabernakel gestaltete ein Schreiner aus Alteglofsheim.

Über dem Tabernakel ist die Legende vom Pelikan dargestellt.

St. Salvator und die Walhalla

Der Zustrom der Pilger ließ im Nachklang der Aufklärung nach. Zu Beginn des 19. Jahrhunderts rückte St. Salvator durch den geplanten Bau der Walhalla erneut ins breite öffentliche Interesse. St. Salvator sollte zusammen mit der Burg Donaustauf die Walhalla in der Donaulandschaft als harmonisches Gesamtbild erscheinen lassen. Deshalb hat der Klassizist und Erbauer der Walhalla, Leo von Klenze, nach der Fertigstellung der Walhalla in den Jahren 1843-45 die barocke Salvatorkirche der Wallhalla anpassen lassen. Das äußere Erscheinungsbild von St. Salvator wurde stark verändert.

Die barocken Stilelemente wurden entfernt oder umgearbeitet. Nach den Worten von Leo von Klenze sollte die barockisierte Kirche im Äußeren wieder in ihre ursprüngliche, rein byzantinische Form zurückgeführt werden. Er setzte diese Vorstellung um durch einen neuen achtseitigen Spitzhelm des Turms, einen das Schiff umlaufenden Rundbogenblendfries sowie durch den Abbruch der Kapellendächer im Westen unter Hinzufügung von Zinnen. Damit bewirkte er eine Typisierung und Läuterung der Kirche im Sinne der Romantik. Durch Verkleinerung der Fenster und eine geringfügige Erhöhung des Turms erhielt der Bau seine himmelstrebende mittelalterlich-symbolische Note.

Die barocken Stilelemente wurden entfernt oder umgearbeitet. Nach den Worten von Leo von Klenze sollte die barockisierte Kirche im Äußeren wieder in ihre ursprüngliche, rein byzantinische Form zurückgeführt werden. Er setzte diese Vorstellung um durch einen neuen achtseitigen Spitzhelm des Turms, einen das Schiff umlaufenden Rundbogenblendfries sowie durch den Abbruch der Kapellendächer im Westen unter Hinzufügung von Zinnen. Damit bewirkte er eine Typisierung und Läuterung der Kirche im Sinne der Romantik. Durch Verkleinerung der Fenster und eine geringfügige Erhöhung des Turms erhielt der Bau seine himmelstrebende mittelalterlich-symbolische Note.

Der Hostienfrevel

Der Hostienfrevel wird in Überlieferungen von Aventin († 1534) und dem Münchner Hofbibliothekar Felix Andreas Öfele († 1780) beschrieben. Acht wertvollen Holztafelgemälde (1.4om x 2.oo m) mit Bildtext an den Langhauswänden zeigen sehr anschaulich das Geschehen von 1388. Der Künstler ist unbekannt. Die Bilder zeigen für den Heimat- und besonders für den Kostümforscher wertvolle Einzelheiten.

Die Holztafelgemälde wurden im Jahre 1691 mit Genehmigung von Kurfürst Max Emanuel von dem Maler Bartlmä Dalier von Wörth zum Preise von 48 Gulden restauriert. Diese Wandgemälde sind kulturgeschichtlich von großer Bedeutung, insbesondere wegen der kostümgeschichtlichen Darstellungen. Als man 1844 diese Wandgemälde wieder restaurieren wollte und Pfarrer Schuhman bei der Regierung um Genehmigung nachsuchte und dabei den Maler Scheffnecker von Veitsaurach vorschlug, antwortete die Regierung: "....wenn daher die Kirchenverwaltung daselbst kein anderes zu dieser Arbeit vollkommen befähigtes Individuum zu benennen vermag, so dürfte es am angemessensten sein, diese Arbeiten von der Akademie der bildenden Künste in München besorgen zu lassen". Man kann daraus ersehen, welchen Wert schon zu dieser Zeit diesen Wandgemälden beigemessen wurde. Wegen der hohen Kosten unterblieb damals die beabsichtigte Restaurierung.